Das Konzept des Ökologischen Lehr-Lern-Gartens (ÖLLG)

Herzlich Willkommen auf diesen Seiten. Hier finden Sie Informationen zu unserem Hochschulgarten. Der Garten wird vom Fach Biologie betreut und gepflegt und ist in der Lehre der Biologie in den verschiedenen Studiengängen veranktert.

- Unter dem Reiter "Fachliche Praxis" finden Sie Informationen, wie der ÖLLG im Studium integriert ist.

- Im Bereich "Pädagogische Praxis" finden Studierende Informationen, wie die Überschneidung zur Schule durchgeführt wird. Interessierte Lehrkräfte können sich hier über unsere Angebote für Schulklassen informieren.

Unsere Öffnungszeiten:

Auf Anfrage: svenja.baumgartinger@ph-weingarten.de

Was finden Sie im ÖLLG?

Schulgartenelemente

- Gemüsebeete

- Hochbeete (mit Frühbeetaufsatz)

- Kräuterspirale

- Beerenobst - Naschgarten

- Gewächshaus

- Gartenhäuschen

- Grünes Klassenzimmer mit Outdoorküche

- Holzbackofen

- Barfußpfad

Biotope

- Teich

- Dachbegrünung Gartenhäuschen

- Pilzgarten

- Trocken - Kalkschotterbeet

- Blühwiese Sonnenpflanzen

- Blühwiese Halbschattenpflanzen

- Hecke

Tiere

- Insektenhotels

- Vogelnistkästen

- Igel Unterschlupf

- Florfliegen - Nisthilfe

Fachliche Praxis

Seminare

Im Sommer- sowie im Wintersemester wird je ein Seminar Lernort Schulgarten Sommerkurs / Lernort Schulgarten Winterkurs angeboten. Wenn eine Vertiefung im Bereich Schulgarten gewünscht ist, können beide Seminare als Wahl Veranstaltungen besucht werden. Dies bietet den Vorteil den Garten und die Arbeiten im Garten im ganzen Jahresverlauf kennen zu lernen.

Der Sommerkurs findet wöchentlich statt. Bitte beachten Sie, dass ein Schul-Garten mehr Pflege als ein mal wöchentlich benötigt. Besonders zum Gießen sind mehrere Einsätze von den Teilnehmer*innen erforderlich. Außerdem ist das Schulgartenfest ein Bestandteil des Seminars

Der Winterkurs findet 14tägig statt. Zusätzlich finden zwei Block Termine statt (Heckenschnitt, Aussat für den Frühling).

Modulprüfungen / Projekte

- Es besteht die Möglichkeit in verschiedenen Modulen die Modulprüfung als Projekt im Garten abzulegen. Für aktuelle Themen wenden Sie sich an Svenja Baumgartinger:

- Sek 1: M6

UB: BioGeo1, BioGeo2

Biologisches Projekt

- Aktuelle Projekte:

- Umgestaltung der Hecke für mehr Biodiversität

- Regenwassernutzung

- Umgestaltung des Gartenhäuschens

- Abgeschlosse Projekte:

- Dachbegrünung des Gartenhäuschens

- Gartenteich

- Kräuterspirale

- Barfußpfad

Bachelor-/Masterarbeiten

Es besteht die Möglichkeit Abschlussarbeiten mit einem Schulgartenbezug zu schreiben

Bisherige Arbeiten:

Konzeption eines Escape Game für den ÖLLG

Ansprechpartnerin:

Svenja Baumgartinger

Pädagogische Praxis

Schulgartenfest

Ein mal jährlich, am 1. Dienstag im Juli findet traditionell unser Schulgartenfest statt. Gemeinsam mit dem Grundschulzentrum wird dieser Tag gestaltet. Schulklassen aus Weingarten und Ravensburg werden eingeladen um an dem Programm teil zu nehmen. Die Studierenden bieten für die Schulklassen ein Lernprogramm im Schulgarten an, welches die Kinder an verschiedenen Stationen durchlaufen können.

Escape Game im ÖLLG für Schulklassen

Interessierte Klassen können den ÖLLG besuchen. In einer Bachelorarbeit wurde ein Escape-Game für unseren Hochschulgarten entwickelt. Dies kann von Schülerinnen und Schülern der Sek 1 (bevorzugt 5./6. Klasse) durchgeführt werden. Das Spiel bietet interessante Inhalte um den Lernort Schulgarten.

BNE & ökologischer Hochschulgarten

BNE & ökologischer Schulgarten

Bildung für nachhaltige Entwicklung spielt eine zunehmend bedeutsamere Rolle, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Die Devise Global Denken - Lokal Handeln kann im Ökologischen Lehr-Lern-Garten situationsorientiert umgesetzt werden. Im authentischen Kontext können Studierende auf der Grundlage eigener Erfahrungen Kompetenzen zur Nutzung des Lernorts Schulgarten erwerben.

Der Ökologische Lehr-Lern-Garten ist offizieller BNE Akteur und auf der Landkarte der Deutschen Unesco-Kommission als Bildungsort für BNE verzeichnet. Ziel dieser Karte ist es, die Arbeit sichtbar zu machen, um sich mit anderen auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen - s. Link:

Biodiversität im Garten

Zur Förderung der biologischen Vielfalt werden unterschiedliche Lebensräume für Pflanzen und Tiere gestaltet. Zu diesen Lebensräumen gehören der Teich, der Totholzhaufen, das Kalkschotterbeet, die Hecken. Außerdem werden verschiedene Nisthilfen angeboten. Hier haben wir verschiedene Nishilfen für Vögel installiert aber auch für Insekten und Nützlinge wie Florfliegen.

Am Teich, in dem neben Libellenlarven, z.B. der Blaugrünen Mosaikjungfer, und diversen Schnecken, z.B. Posthorn- und Spitzschlammschnecken, auch viele Bergmolche leben, kann die Vielfalt vom Steg aus erkundet werden. Eine von Solarpanels betriebene Pumpe sorgt für regelmäßigen Sauerstoffeintrag.

Ökologischer Garten

Ein Teil unseres Gartens ist unser Gemüsegarten angelegt. In Beeten und Hochbeeten werden verschiedene Kulturen angebaut. In Nutzpflanzenbeeten werden Grundregeln des ökologischen Gärtnerns, wie z.B. Mischkultur und Fruchtfolge, handelnd umgesetzt.

Naturgarten

Wir versuchen den Garten bestmöglich als Naturgarten anzulegen. Das bedeutet das wir überwiegend heimische Wildpflanzen nutzen um auch heimischen Tierarten Nahrung und Lebensraum zu bieten. Wildstauden und Gehölze bieten zusätzliche Nahrungsquellen für Insekten. So konnten bereits unterschiedliche Schmetterlinge, wie z.B. Landkärtchen, Faulbaumbläuling (Foto), Kleiner Fuchs und Zitronenfalter beobachtet werden.

Ansprechpartnerin für den Schulgarten:

Kooperationen des ÖLLGs

- Bodenseegärten

Wir sind ausgezeichneter "Natur im Garten" - Garten der Bodenseegärten und trägt seit 2021 die Natur im Garten Plakette.

Link: https://www.bodenseegaerten.eu/naturimgarten/Ausgezeichnete-Natur-im-Garten-Gaerten2/Oekologischer-Lehr-Lern-Garten-PH-Weingarten#/article/d68972b9-a9e3-4714-ad59-d813f76fbf50

- BNE-Akteur

Der Ökologische Lehr-Lern-Garten ist offizieller BNE Akteur

Link: https://www.unesco.de/bildung/bne-akteure/oekologischer-lehr-lern-garten-der-paedagogischen-hochschule-weingarten

- Regionales Schulgartennetzwerk

Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen mit Svenja Baumgartinger

Mail: svenja.baumgartinger[at]ph-weingarten.de

- BAGS Bundes Arbeitsgemeinschaft Schulgarten

Link: https://www.bag-schulgarten.de/

- Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Link: https://www.ph-karlsruhe.de/campus/oekologischer-lerngarten

Einblick in den Schulgarten

Sehen Sie sich gerne digital in unserem Ökologischen Lehr-Lern-Garten um - über die nachfolgenden Kanäle:

- Interaktive Karte (bitte herunterscrollen)

- Instagram Account (bitte herunterscrollen)

- Und natürlich auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen

Über einen anschließenden Besuch direkt in unserem ÖLLG freuen wir uns natürlich sehr....

Komme einfach zu unseren Öffnungszeiten (freitags von 12:30 - 14:30 Uhr) vorbei...

Verweilen oder Feiern im Schulgarten

Unser Garten lädt zum Verweilen und Feiern ein:

- Im Backofen können Dinnete, eine schwäbische Spezialität ähnlich dem Flammkuchen, mit frischen Kräutern aus dem Garten garniert, gebacken werden.

- Dann wird der Schulgarten beispielsweise jährlich gerne bei unserem Schulgartenfest genutzt.

(Bitte scrolle nach oben zum Abschnitt "In unserem ÖLLG zu finden" und dort zu "Pädagogische Praxis". Dort findest Du alle Infos zum Schulgartenfest.)

Sieh dich gerne um...

Eine kleine Orientierungshilfe zum ÖLLG

Du warst noch nie im ökologischen Lehr-Lerngarten?

Dann schau doch gleich mal rein.

Mithilfe der interaktiven Karte kannst du dich virtuell durch den Garten bewegen. Fotos und spannende Informationen laden dazu ein, die einzelnen Elemente zu erkunden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Karte zu nutzen:

- Über diese Verlinkung können Sie die Karte als (PDF) Datei direkt downloaden.

- Oder du klickst direkt auf das Foto und kommst dann über einen Genially-Link zum digitalen Schulgarten.

Natürlich freuen wir uns, auch dich im „echten“ Garten zu begrüßen. Komm doch mal zu den Öffnungszeiten vorbei.

Entstanden ist die Karte im Rahmen des biologischen Projektes (M2 Master Sek 1) im Sommersemester 2024.

Interaktive Karte des ÖLLG

Per Klick kommen Sie über einen Genially-Link zu einer Beschreibung der einzelnen Stationen des Schulgartens...

Die Datei benötigt einen Moment, bis sie geladen ist. Bitte haben Sie etwas Geduld!

Standort Übersichtstafeln

Übersichtstafel Schulgarten:

Wenn ihr durch das Tor des Schulgartens tretet, findet ihr die Übersichtstafel auf dem Weg zu den Gemüsebeeten...

Übersichtstafel Schulgarten in großem Format mit QR-Codes

Die Beschilderung zu den einzelnen Kräutern befindet sich nach dem Eingang direkt linker Hand und ebenso auf dem Weg zu den Gemüsebeeten. Für eine Übersicht, könnt ihr auch auf der virtuellen Karte (unter dem linksseitigen Reiter "Einblick in den Schulgarten) genauer nachschauen.

Hier findet ihr ein Beispiel zum Steckbrief der Wildkräuter...

Wir wünschen Euch viel Vergnügen auf Eurer Entdeckungsreise!

Aktionen im Schulgarten

Einladung zum Tag des Schulgartens & Schulgartenfest am Di, 01.07.2025

PROGRAMM

- 09:30 - 12:00 Uhr

Lernstationen für eingeladene SchülerInnen - 12:00 - 14:00 Uhr

Dinnete und vegane Burger

für MitarbeiterInnen, Studierende und BesucherInnen - 14:00 - 15:30 Uhr

Öffentliche Lernstationen

für Kinder aus der Region

Und weiter geht es mit Berichten zu unseren abgeschlosssenen Aktionen im Schulgarten:

Unsere Podcastreihe zum ÖLLG

Einführung: Erste Überlegungen zum ÖLLG

Herausforderungen bei der Einrichtung bzw. Instandhaltung des ÖLLG

Vertiefung: Pädagogische & soziale Vorteile bei der Umsetzung eines ÖLLG

Virtuelle Reise in den ÖLLG (Videoreihe)

Die Natur im Garten hautnah erleben

Zum Video

Pflanzen: Gemüse, Kräuter, Wildpflanzen - ein Garten für alle

Zum Video

Einen Blick auf die Tiere im Ökologischen Lehr-Lerngarten

Zum Video

Wir haben nun auch einen Instagram Account - die nachfolgenden Links führen auf unseren Kanal:

Lehrpfad Wild- und Heilkräuter

Wir laden euch ein, uns auf eine spannende Tour durch den ökologischen Lehrgarten zu begleiten.

- Nutzt eure Sinne auf der Entdeckungsreise von unseren Wild- und Heilkräutern auf der Wiese.

- Haltet die Augen offen, wenn ihr den Schulgarten betretet und informiert euch gerne über einige Wild- und Heilkräuter.

- Nutzt dazu die Übersichtstafel und die Beschreibungen der Pflanzen im Garten.

- Achtet darauf, dass die Pflanzen wild wachsen und nicht nur in den angelegten Bereichen zu finden sind...

Und noch ganz wichtig:

Achtet darauf, dass Ihr die Pflanzen eindeutig erkennt - Ihr sammelt diese in eigener Verantwortung!

Wir freuen uns auf Euren Besuch.

Etwas zum Staunen

Kulturpflanzen vs. Wildpflanzen

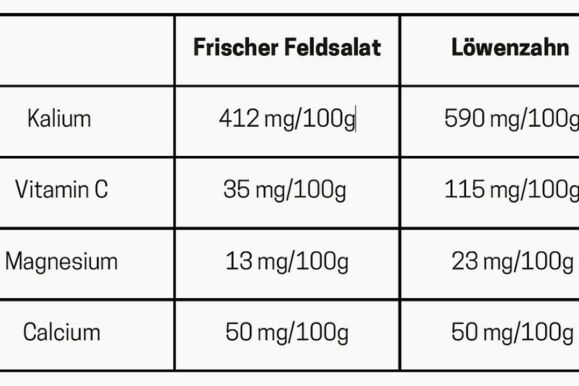

Ein frischer Feldsalat und man hat wichtige Nährstoffe zu sich genommen. Oder? Natürlich, doch ein Salat aus Löwenzahnblättern enthält in vielen Bereichen sogar fast die doppelte Menge an Inhaltsstoffen.

Hier einmal zum Vergleich (1): Inhaltsstoffe Feldsalat vs. Löwenzahn

Wildkräuter gehören in den Garten

Der Löwenzahn zum Beispiel stellt für 70 der 560 heimischen Wildbienenarten Nektar und Pollen bereit. So geht es vielen Lebewesen. Häufig sind sie sogar auf spezifische heimische Wildpflanzen angewiesen und finden ansonsten zu wenig Nahrung. Wenn man also den heimischen Insekten etwas Gutes tun möchte, dann sollten die Wildkräuter nicht entfernt werden. Ein weiterer Vorteil, den die Wildkräuter mitbringen, ist ihre Angepasstheit an die vorherrschenden Umgebungsbedingungen. Wildkräuter gehören in den Garten. (2)

Ökologischer Fußabdruck

Der überdurchschnittliche Lebensstandard vieler Menschen sorgt für Belastungen der Umwelt. Immer weniger von dem, was wir täglich zu uns nehmen, wird tatsächlich lokal produziert. Wildkräuter hingegen sind nicht nur schmackhaft und reich an Inhaltsstoffen, sondern müssen nicht landwirtschaftlich kultiviert werden. Dadurch kann ein Beitrag zur Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks geleistet werden. (2)

Klimawandel gefährdet Arzneikräuter

Der Klimawandel verändert das komplette Leben auf dem Planeten, aber sind dadurch auch unsere Heilpflanzen in Gefahr?

Seit einiger Zeit beobachten Wissenschaftler den Bestand vieler Heilkräuter durch zunehmende Wetterextreme.

Risikofaktor Erderwärmung

Zu akuten Bedrohungen für Arzneipflanzen die direkt oder indirekt mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehen, gehören steigende Temperaturen, Trockenheit und Dürren, aber auch Starkregen, zu viel Kohlenstoffdioxid in der Luft und die Verbreitung von Schädlingen und Krankheitserregern.

Wissenschaftler berichten, dass der Bestand zahlreicher Arzneipflanzen bereits durch nicht nachhaltigen Anbau mit Überernten gefährdet wird. Der Klimawandel könnte dies weiter verschärfen und dies hat das Aussterben mancher Kräuter zur Folge. Außerdem wachsen verbleibende Heilpflanzen schlechter und sind von geringerer Qualität. Auch Inhaltsstoffe und die medizinische Wirkung könnten sich nachteilig verändern - im schlimmsten Fall verlieren Arzneikräuter ihre positiven gesundheitlichen Eigenschaften.

Globale Folgen

Heutzutage ist die Pflanzenmedizin hauptsächlich für Prävention und Vorbeugung zunehmend beliebt. Bei schwerwiegenden Erkrankungen werden die grünen Helfer oft unterstützend eingesetzt. Diese zusätzliche Unterstützung haben aber nicht alle Menschen. Vor allem in Entwicklungsländern sind pflanzliche Mittel nach wie vor Hauptmedikamente und oft sogar die einzig verfügbaren Medikamente.

Überleben sichern

Verändert das Klima den ursprünglichen Lebensraum, haben auch Pflanzen Möglichkeiten, ihr Überleben dennoch zu sichern. Sie können sich an die neuen Bedingungen anpassen, oder in benachbarte Regionen auswandern. Nach Einschätzung der Forscher schaffen es aber einige Arzneipflanzen nicht rechtzeitig, einen neuen Lebensraum zu finden. Ein Beispiel hierfür wäre die Heilpflanze Tylophora. Sie wächst heute in einigen Gebieten Pakistans. Ihr wird ein vollständiger Verlust dieses Lebensraumes vorausgesagt.

Handeln in Not

Wird der Klimawandel nicht erfolgreich nachhaltig bekämpft, empfiehlt ein Forscherteam, Arzneimittel vermehrt in Gemeinschaftsgärten anzubauen. So kann ein lokaler Zugang zu den Heilkräutern erhalten bleiben. Zudem sollten Landwirte zeitnah in Bezug auf nachhaltige Bewirtschaftung und Überwachung der Pflanzenqualität geschult werden.

Ein letzter Ausweg wird darin gesehen, dass bedrohte Pflanzen vom Menschen in neue Lebensräume umgesiedelt werden und durch eine standortunabhängige Saatenbank angelegt wird.

Wildkräuter in der Küche

Wieso brauchen wir Wildräuter in der Küche?

Durch die Farbvielfalt und die verschiedenen Texturen sind Wildkräuter nicht nur eine Anregung für alle Sinne, sondern zusätzlich noch sehr gesund. Im Vergleich zu Kulturgemüse besitzen Wildkräuter etwa die vierfache Menge an Vitamin C, enthalten doppelt so viel Carotin und sind reich an Spurenelementen und Mineralstoffen.

Außerdem besitzen Wildkräuter Bitterstoffe. Bitterstoffe sind appetitanregend und verdauungsfördernd. Zudem unterdrücken Sie den Wunsch auf Süßes und helfen zeitgleich dem Immunsystem auf die Sprünge. (1)

Ihr findet hier einige leckere Rezepte zu den Wildkräutern:

Bitte beachtet, dass ihr tatsächlich nur Pflanzen verwendet, bei denen ihr euch sicher seid, dass sie kein giftiger Zwilling sind!

Bärlauch (Allium ursinum)

| Zutaten für zwei Baguettes: 500 g Weizenmehl 10 g frische Hefe 5 g Zucker 10 g Salz 260 g lauwarmes Wasser 15 g Olivenöl 30 g gewaschener und gehackter Bärlauch |

Zubereitung: Vermischt im ersten Schritt das Wasser mit der Hefe und dem Zucker. Gebt danach 100 g des Mehls hinzu und lasst den Teig an einem warmen Ort 30 Minuten gehen. Fügt im Anschluss die restlichen Zutaten hinzu und verknetet den Teig bis eine einheitliche Masse entstanden ist. Danach benötigt der Teig nochmals 90 Minuten Ruhe. Formt als nächstes zwei Baguettes auf einer bemehlten Arbeitsfläche, setzt sie auf das Backblech und lasst sie erneut für etwa 45 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit wird der Ofen auf 220°C Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Bevor die Baguettes für 25 Minuten in den Ofen kommen besprüht ihr sie mit etwas Wasser und schneidet sie schräg ein. (14) |

| Verzehrempfehlung: Super lecker schmecken die Baguettes wenn sie frisch sind. Sie können zusammen mit dem Wildkräutersalat oder dem Löwenzahn-Pesto aus unseren Rezepten serviert werden. |

Download:

Der Bärlauch und seine giftigen Zwillinge - Unterscheidungsmerkmale (PDF)

Achtung: Der giftige Zwilling des Bärlauchs - das Maiglöckchen!

Damit Sie das Maiglöckchen, den giftigen Zwilling vom Bärlauch unterscheiden können, haben wir Ihnen das Foto hierzu eingestellt....

Das Gänseblümchen (Bellis perennis)

Gänseblümchen-Sirup:

| Zutaten: 120 g frische Gänseblümchen 1 l Wasser 1 kg Kristallzucker 2 Bio-Zitronen |

Zubereitung: Kochen Sie das Wasser in einem Topf auf. Währenddessen wird eine Zitrone gewaschen und in Scheiben geschnitten. Übergießen Sie im Anschluss die Zitronenscheiben und die Gänseblümchen mit dem kochenden Wasser und stellen Sie den Sirup für zwei Tage an einen kühlen, dunklen Ort. Nach der Lagerung wird alles durch ein Sieb in einen Topf gefüllt und mit dem Saft der zweiten Zitrone und dem Zucker vermengt. |

Verzehrempfehlung: Der Sirup schmeckt an heißen Sommertagen besonders gut mit Wasser und erfrischenden Eiswürfeln |

Gundermann (Glechoma hederacea)

Wildkräuterquark

| Zutaten: 250 mg Speisequark 2 Hände Wildkräuter der eigenen Wahl (Bsp.: Löwenzahn/Knoblauchsrauke/ Spitz-Wegerich...) 1/2 Handvoll Gundermann 1 Spritzer Zitronen- oder Limettensaft Salz und Pfeffer |

Zubereitung: Die Kräuter werden zerkleinert und vermischt. Im Anschluss werden sie unter den Quark gehoben und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. (8) |

| Hinweis: Vorzugsweise frische und junge Blätter verwenden, um einen bitteren Nachgeschmack zu verhindern. |

Verzehrempfehlung: Der Quark passt hervorragend zum Rezept unserer Nussbratlinge oder auch zu frischem Brot und Baguette. |

Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans)

Ofengemüse mit Fingerkraut:

| Zutaten: Gemüse deiner Wahl (Kartoffeln, Karotten, Pilze, Paprika, Zucchini...) Wurzeln des Fingerkrauts |

| Zubereitung: Alle Zutaten kleinschneiden, mit etwas Öl, Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen und anschließend für etwa 40 Minuten in den Backofen schieben (bei 180 °C Ober- und Unterhitze). (16) |

| Hinweis: Die Wurzel des Fingerkrauts ist sehr intensiv bis bitter. Daher sollte sie vor dem Verzehr ausgekocht werden. |

| Verzehrempfehlung: Zum Ofengemüse passt sehr gut das Bärlauch-Baguette aus unseren Rezepten. |

Kriechender Günsel (Ajuga reptans)

Nussbratlinge vom kriechenden Günsel

| Zutaten: 80 g gemischte Nüsse (Bsp.: Haselnüsse & Walnüsse) 50 g Parmesan 5 – 7 Blätter vom Kriechenden Günsel 1 Ei 75 g Paniermehl 1 halbe Möhre |

| Zubereitung: Als Erstes werden die Nüsse klein gehackt und mit dem Paniermehl vermengt. Im Anschluss wird die Möhre geraspelt und die Blätter des Günsels zerkleinert. Im nächsten Schritt wird nun alles miteinander vermengt. Nach der Hinzugabe von Ei, Parmesan, Pfeffer und Salz, können kleine Bratlinge geformt werden. Im letzten Schritt werden die Bratlinge von beiden Seiten ca. 10 Minuten angebraten. |

Verzehrempfehlung: Zu den Bratlingen schmeckt besonders gut ein frischer Salat oder ein Kräuterquark mit Gundermann. |

Löwenzahl (Taracaxum officinale)

Löwenzahngelee:

| Zutaten: 230 g Löwenzahnblüten 1 kg Gelierzucker 1l Wasser 1 Zitrone |

Zubereitung: Die Blüten von kleinen Tieren oder Schmutz und dem Stängel befreien. |

| Hinweis: Wenn die Kelchblätter entfernt werden, schmeckt das Gelee süßer und erinnert an Lindenblütenhonig. |

Löwenzahnpesto:

| Zutaten: 170 g junge Löwenzahnblätter 30 g Walnüsse 120 ml Olivenöl 2 Knoblauchzehen 1/2 TL Salz 40 g geriebener Parmesan |

Zubereitung: Zu Beginn werden die Walnüsse in einer Pfanne angebraten. Im Anschluss die Löwenzahnblätter, das Olivenöl und die Nüssen mit einem Stabmixer zerkleinern. |

| Verzehrempfehlung: Besonders gut schmeckt das Pesto auf frischem Baguette. Schaue dafür gerne mal bei unserem Rezept für das Bärlauchbaquette vorbei. |

Roter Klee (Trifolium pratense)

Brot mit rotem Klee

Zutaten: 2 Tassen Mehl |

Zubereitung: In einer Schale werden alle trockenen Zutaten miteinander vermengt. In einer zweiten Schale werden alle feuchten Zutaten vermischt. Im Anschluss alles zusammenschütten und miteinander verkneten. Danach die Masse in eine Backform geben und für ca. 25-30 Minuten bei 180 °C umluft backen. (9) |

| Hinweis: Das Brot kann auch in Muffinförmchen gebacken werden. Dadurch erhält man Brötchen. Hierbei muss die Backzeit um 5-10 Minuten gekürzt werden. |

| Verzehrempfehlung: Das Brot schmeckt frisch mit etwas Butter, Löwenzahngelee oder Honig einfach nur hervorragend |

Scharbockskraut (Ficaria verna)

Scharbockskraut-Dip:

| Zutaten: 1 Möhre 1/4 Lauchstange 1 Hand Scharbockskraut-Blätter 200 g Frischkäse |

Zubereitung: Die Möhre schälen und klein raspeln. Im Anschluss den Lauch waschen und in dünne Ringe schneiden. Ebenso wird das Scharbockskraut gewaschen und zerkleinert. Zum Schluss werden die Zutaten mit dem Frischkäse vermengt und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. (11) |

| Hinweis: Die Blätter des Scharbockskrauts dürfen nur vor der Blüte verwendet werden, da sie sonst Toxine enthalten. |

| Verzehrempfehlung: Der Dip schmeckt besonders gut mit Knäckebrot oder frischem Brot. |

Spitzwegerich (Plantago lanceolata)

Beim Spitzwegerich können alle Bestandteile gegessen werden.

Die Blätter haben dabei einen pilzähnlichen Geschmack, können roh aber auch einen bitteren Beigeschmack haben. Diese bittere Note ist vor allem bei den älteren Blättern vertreten, weshalb zum Verzehr am besten die Blätter im Frühjahr gesammelt werden sollten. Die Blüten und Samen schmecken eher nussig und bei längerem Kauen pilzartig.

Einen Tee gegen Husten:

| Gießen Sie zwei Teelöffel getrockneter Blätter mit 250 ml kochendem Wasser auf. Die Ziehzeit beträgt ca. 10 Minuten. Zur Süßung kann Honig verwendet werden. Bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut kann der Tee auch gegurgelt werden. (2) |

Ein schmackhafter Wildkräutersalat:

Einen Kopfsalat waschen und kleinschneiden. Einen Apfel hinzufügen. Am Ende noch mit Essig, Zitronensaft, Honig und Öl anrichten. (3) |

Wiesenlabkraut (Gallium mollugo)

Wildkräutersalat:

| Zutaten: 150 g junge Triebe des Wiesen-Labkrautes 150 g Salat 1 Apfel 1 Zwiebel 3-5 EL Olivenöl 2-3 EL Weißweinessig 1 TL Honig 50 g Kerne nach Wahl |

Zubereitung: Salat, Wiesen-Labkraut und den Apfel waschen und kleinschneiden. Im Anschluss die Zwiebel schälen und ebenfalls hinzufügen. Danach die Salatkerne kurz anrösten und gemeinsam mit dem Dressing aus Öl, Essig, Salz, Pfeffer und Honig unterheben. (13) |

| Verzehrempfehlung: Zum Salat passt eine frische Scheibe des Bärlauchbaguettes aus unseren Rezepten. |

Wiesenstorchenschnabel (Geranium pratense)

Wildkräutersalat/Spinat oder Deko:

Zubereitung: Die jungen Blätter des Wiesenstorchschnabels können für einen schmackhaften Wilkräutersalat verwendet werden. Schaue hierzu nach dem Rezept beim Wiesen-Labkraut nach. Ebenso können die jungen Blätter gedünstet in Suppen oder als Spinatersatz Einsatz finden. Die Blüten des Wiesenstorchschnabels sind ebenfalls essbar und vor allem dekorativ auf Salaten. |

| Hinweis: Es sollten ausschließlich junge Blätter verwendet werden, da sie mit zunehmender Dauer sehr intensiv bis bitter schmecken. (10) |

Wilde Malve (Malva sylvestris)

Malvenblütensirup:

| Zutaten: 1 kg Zucker 1 l Wasser 600 g getrocknete Malvenblüten 30 g Zitronensäure 2 Bio-Zitronen in Scheiben |

| Zubereitung: Das Wasser kochen und den Zucker darin auflösen. Danach das Zuckerwasser abkühlen lassen und im Anschluss die Blüten, die Zitronensäure und die geschnittenen Zitronen hinzufügen und einen Tag ziehen lassen. Danach durch ein Sieb in Flaschen abfüllen und an einem dunklen Ort aufbewahren. (15) |

| Hinweis: Werden Malvenblüten in Wasser gelegt, verfärben sie dieses blau. Durch die Hinzugabe von Zitronensaft kann eine rosa Verfärbung wahrgenommen werden. |

| Verzehrempfehlung: An warmen Sommertagen schmeckt der Sirup besonders gut mit kaltem Wasser, ein paar Basilikumblättern und Eiswürfeln. |

Zaunwicke (Vicia sepum)

| Die jungen Blätter der Zaun-Wicke können als Salatbeilage verzehrt werden. Die Blüten schmecken leicht süßlich und können daher in Backwaren oder Desserts nicht nur optisch sehr dekorativ wirken sondern auch etwas zum Geschmack beitragen. Die Früchte sollten nicht verzehrt werden, da sie zu Erbrechen und Übelkeit führen können. |

Sommerliche Eiswürfel:

Zubereitung: Fülle ein paar der Blüten in die Eiswürfelformen und bedecke sie im Anschluss mit Wasser. Stelle die Form für einige Stunden ins Gefrierfach. (12) |

| Verzehrempfehlung: Die Eiswürfel eignen sich als optischer Hingucker in sommerlichen Getränken. Schaue dafür mal beim Rezept für den Malven-Sirup vorbei. |

Quellenverzeichnis

1) Mayer, J., & Weber, R. (Hrsg.). (2000). Essbare Wildkräuter und -früchte: Erkennen, sammeln und genießen. Urania.

2) Treben, M. (2017). Gesundheit aus der Apotheke Gottes: Ratschläge und Erfahrungen mit Heilkräutern (95. Auflage). Ennsthaler Verlag.

3) eatsmarter.de/rezepte/sommersalat-mit-spitzwegerich-gaensebluemchen-undkraeutern-0

4) www.chefkoch.de/rezepte/4133161655844579/Gaensebluemchensirup.html

5) www.gutekueche.de/loewenzahngelee-rezept-223

6) www.rheinhessenliebe.de/loewenzahn-pesto/

7) www.kraeuter-buch.de/kraeuter/Kriechender-Guensel.html

8) eigene Zusammenstellung des Rezepts

9) unkrautgourmet.blogspot.com/2014/06/rotkleeblutenbrot.html

10) eigene Zusammenstellung des Rezepts

11) maison-rieck.de/2019/03/17/scharbockskraut-dip/

12) www.lubera.com/de/gartenbuch/zaunwicke-p4818

13) eigene Zusammenstellung des Rezepts

14) backenmitleidenschaft.com/2018/04/02/baerlauch-baguette-ein-hauch-von-fruehlingliegt-in-der-luft/

15) a-modo-mio.at/malven/

16) www.diet-health.info/de/rezepte/zutaten/in/bz8718-fingerkraut-kriechendes-potentillareptans

Giftiger Zwilling:

1) Bärlauch: pixabay.com/de/photos/b%C3%A4rlauch-wildgem%C3%BCse-waldknoblauch-3248302/

2) Herbstzeitlose:

pixabay.com/de/photos/pflanze-herbstzeitlose-liliengew%C3%A4chs-2792030/

3) Maiglöckchen:

pixabay.com/de/photos/maigl%C3%B6ckchen-convall%C3%A1ria-blume-2391771/

4) Aronstab:

pixabay.com/de/photos/aronstab-araceae-giftig-pflanze-5190952/

Medizinische Wirkung

Pflanzen in der Heilkunde und ihre Verwendung in der Medizin

Im Laufe der Jahunderte haben die Menschen verschiedenste Eigenschaften von Wildkräutern erkundet. Manche der Pflanzen sorgten für Erleichterungen in Krankheitsfällen, andere wiederum brachten den Tod. Da sich die Menschen zur damaligen Zeit nicht erklären konnten, woher das kommt, entstanden zahlreiche Mythen und Aberglauben. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Naturwissenschaften wurden wirksame Stoffe und Stoffgruppen genauer erforscht.

So wurde Mitte des 19. Jahrhunderts Salicylsäure als schmerzlinderndes Mittel aus Mädesüß und Weidenrinde gewonnen. 1899 konnte durch die Acetylierung dann das erste Aspirin auf den Markt gebracht werden. Inzwischen ist vor allem die synthetische Herstellung des ASS zentral und gilt als eines der meist verkauften Arzneimittel.

Viele Pflanzen enthalten einen Wirkstoffkomplex, dessen Isolierung so nicht sinnvoll wäre. Das Maiglöckchen beispielsweise enthält Wirkstoffe gegen Herzschäden, die nur in ihrer Kombination ihre Heilkräfte entfalten können. Viele Wild- und Heilkräuter sind in der Heilkunde wirksam, sollten aber nicht in großen Mengen oder gar nicht verzehrt werden.

Es sind noch längst nicht alle Wirkstoffe und Heilpflanzen entdeckt und beschrieben. Außerdem sollten Heilpflanzen nicht willkürlich konsumiert werden, denn wie bereits der Schweizer Arzt Paracelsus betonte: “Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.”

Die Volksmedizin verwendet seit jeher Heilpflanzen zur Linderung von unterschiedlichsten Beschwerden. Einige Pflanzen werde durch Untersuchungen der Komission E nicht mehr strikt als solche bezeichnet. Die Komission untersucht die Pflanzen auf Unbedenklichkeit und Wirksamkeit und entscheidet dann, ob die Pflanzen als Heilkräuter deklariert werden können. Die Bezeichnung “offizinalis” aus dem lateinischen deutet auf alte Heilpflanzen hin, wodurch auch diese identifiziert werden können.

Bärlauch (Allium ursinum)

Hauptwirkung:

- Entschlackend und reinigend

- Appetitanregend

- Verdauungsfördernd

Hilft auch bei:

- Chronischen Hautkrankheiten

- Arterienverkalkungen

- Atembeschwerden und Atemnot

- Akute und chronische Durchfälle

- Lungen- und Wassersucht

Achtung: Der giftige Zwilling des Bärlauchs - das Maiglöckchen

Damit Sie das Maiglöckchen, den giftigen Zwilling vom Bärlauch unterscheiden können, haben wir Ihnen das Foto hierzu eingestellt....

Gänseblümchen (Bellis perennis)

Hauptwirkung:

|

Enthalten in:

|

Gundermann (Glechoma hederacea)

Hauptwirkung:

|

Hilft auch bei:

Wirkt:

Äußere Anwendung:

Innere Anwendung:

|

Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans)

Hauptwirkung:

|

Hilft auch bei:

Wirkt:

Äußere Anwendung:

Innere Anwendung:

|

Kriechender Günsel (Ajuga reptans)

Hauptwirkungen:

|

Hilft auch bei:

|

Löwenzahn (Taraxum officinale)

Hauptwirkung:

|

Hilft auch bei:

|

Wirkt:

Enthalten in:

Geeignet für:

|

Roter Klee (Trifolium pratense)

Hauptwirkung:

Hilft auch bei:

|

Anwendung:

|

Scharbockskraut (Ficaria verna)

Hauptwirkung:

Achtung: Nach der Blütezeit nimmt der Giftanteil deutlich zu, was zu Reizungen von Niere und Magen-Darm führen kann. |

Spitzwegerich (Plantago lanceolata)

Hauptwirkungen:

|

Hilft auch bei:

Wirkt: Schleimlösend und die Kieselsäure stärkt Haare und Nägel |

Wiesenlabkraut (Galium mollugo)

Hauptwirkung:

- Blasen und Nierenerkrankungen

- Magen-Darm Beschwerden

Hilft auch bei:

- Hautkrankheiten, Wunden, Furunkeln und Mitessern

- Epilepsie, Nervenleiden

- Schilddrüsenerkrankungen

- Gebärmutterbeschwerden

- krebsartige Geschwüre (Zungenkrebs, krebsartigen Hautleiden)

Wiesenstorchenschnabel (Geranium pratense)

Hauptwirkung:

- entzündungshemmend und abschwellend

Hilft auch bei:

- Leichten Durchfallerkrankungen

- Magen-Darm Beschwerden

- Erkrankungen des Mund- und Rachenraumes

Wilde Malve (Malva sylvestris)

Hauptwirkung:

- entzündungshemmend und abschwellend

Hilft auch bei:

- Leichten Durchfallerkrankungen

- Magen-Darm Beschwerden

- Erkrankungen des Mund- und Rachenraumes

Zaunwicke (Vicia sepium)

Hauptwirkung:

Achtung: Die Samen der Pflanze sind nicht für den Verzehr geeignet und leicht giftig! |

Literaturverzeichnis zu Pflanzen in der Heilkunde

- Hildegard. (2020). Bewährtes Heilwissen für Gesundheit und Wohlbefinden. Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH.

- Briemle, G. (1997). Farbatlas Kräuter und Gräser in Feld und Wald: 11 Tabellen. Ulmer.

- Treben, M. (2017). Gesundheit aus der Apotheke Gottes: Ratschläge und Erfahrungen mit Heilkräutern (95. Auflage). Ennsthaler Verlag.

- Mossner, H. (1995). Arzneipflanzen im Unterricht. Aulis-Verl. Deubner.

- Diener, H., & Diener, H. (1987). Fachlexikon ABC Arzneipflanzen und Drogen. Deutsch.

- Grau, J., Hänel, M., Haenel, M., Jung, R., & Münker, B. (1996). Beeren, Wildgemüse, Heilkräuter (G.Steinbach, Hrsg.; Neue, bearb. Sonderausg). Mosaik-Verl.

- Freund, K., Pieper, B., & Müller-Bächtle, A. (2017). Heilpflanzen der Schwäbischen Alb (Originalausgabe). emons.

Pflanzen und der Volksglaube

Informatives!

Hier sollen die in unserer verstandesmäßig und rational geprägten Zeit verlorengegangenen, uralten Weisheiten und Erfarungen zur Ganzheit von Körper, Seele und Geist wieder zu Wort kommen dürfen.

Der Umgang der Menschen aller Kulturen und Völker mit Pflanzen- und Tierwelt manifestierte sich vor allem in Ritualen.

Bärlauch (Allium ursinum)

Umgangssprachliche Namen: Wilder Knoblauch, Hunds-Knoblauch, Beer-Knochblauch |

Volksglauben: Der Name des Bärlauchs leitet sich aus dem Volksglauben ab, dass Bären nach dem Erwachen aus ihrem Winterschlaf als erstes den Bärlauch fraßen, da noch nicht so viele andere Pflanzen zur Verfügung standen. Andere Erzählungen berichten, dass bereits die Germanen diesen Lauch nutzen, um sich den Bärenschinken schmackhaft zu würzen. Die Kelten in Wales verehrten die Pflanze und aßen sie vor jeder Schlacht, um gestärkt in den Kampf zu ziehen. Ursprünglich war auf dem Waliser Wappen ein Bärlauch abgebildet, der inzwischen durch einen allgemeinen Lauch ersetzt wurde. |

Achtung: Der giftige Zwilling des Bärlauchs - das Maiglöckchen

Damit Sie das Maiglöckchen, den giftigen Zwilling vom Bärlauch unterscheiden können, haben wir Ihnen das Foto hierzu eingestellt....

Gänseblümchen (Bellis perennis)

Umgangssprachliche Namen: Monatsblume, Weidenliebchen, Tausendschön, Zeitlose |

Volksglauben: Wenn man Gänseblümchen in den Gänsestall bringt, sterben die Gänse. Haben Gänseblümchen lange Stiele, kommt eine “Sucht” ins Land. Wenn man die ersten drei Gänseblümchen, die man im Frühling findet, mit dem Mund abbeist und isst, dann sei man das ganze Jahr vor Krankheiten geschützt. Wirft man eine Handvoll Blüten in die Luft und fängt diese mit dem Handrücken wieder auf, so bestimmt die Anzahl der gelandeten Büten die zukünftige Kinderzahl. |

Gundermann (Glechoma hederacea)

Umgangssprachliche Namen: Gundelrebe, Gundelkraut, Soldatenpetersilie |

Volksglauben: Der Gundermann hat nicht nur heilende Wirkung, sondern stand in enger Verbindung mit der Geisterwelt. Man sah in diesem Kraut einen guten Geist, der das eigenen Haus und den Hof vor Blitz und Sturm schützen sollte und der auch das Böse fernzuhalten wusste. Dafür müssten die Menschen den Gundermann rings um das Haus herum anpflanzen. Dieser Glaube reichte soweit, dass die Menschen sich in der Walpurgisnacht einen Kranz aus Gundermann ins Haar flochten um die Hexen enttarnen zu können. |

Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans)

Umgangssprachliche Namen: Kriechender Gänserich, Kriechender Gänsefuß, Fünffingerkraut |

Volksglauben: Das Kraut galt als Schutz vor bösen Geistern und sollte diese vom Haus und Hof fernhalten. |

Kriechender Günsel (Ajuga reptans)

Umgangssprachliche Namen: Blauer Kuckuck, Schäferblume, Gichtkraut, Schlagkraut, Kerze |

| Volksglauben: Wer den Günsel ohne Grund herausreist, wird von Gewitter verfolgt. Das Riechen am kriechenden Günsel würde Sommersprossen verursachen. |

Löwenzahn (Taraxum officinale)

Umgangssprachliche Namen: Pusteblume, Sonnenwirbel, Kuhblume |

Volksglauben: Der Löwenzahn wurde häufig als Orakelpflanze verwendet, wobei der Blütenboden eine Aussage zu bevorstehendem Heil und Unheil treffen kann. Wenn der Blütenboden schwarz war, so ging man davon aus, dass Unheil bevorstünde. Bei weißem Blütenboden war vorläufig nichts zu befürchten. Man unterstellte dem Löwenzahn auch die Wirkung des Schutzes. Wer die ersten drei Knospen des Löwenzahns, die er findet isst, der soll das ganze Jahr vor Krankheit verschont bleiben. Das Pusten von Pusteblumen konnte etwas über das Kind aussagen. Die Samen, die nicht fortflogen waren die Anzahl der zukünftigen Kinder, oder die Jahre bis zur Hochzeit, waren alle Samen weg, sollte |

Roter Klee (Trifolium pratense)

Umgangssprachliche Namen: Wiesenklee, Futterklee, Hummelklee |

Volksglauben: Grund: Es besitzt die alles abwehrende Kreuzform. Der Klee bringt aber nur Glück, wenn er ungesucht gefunden wird! |

Scharbockskraut (Ficaria verna)

Volksglauben: Bei starken Regengüssen wurden die Blüten des Scharbockskrauts auf die Erde gespült. Die Menschen interpretierten diese als vom Himmel gefallene Kartoffelknöllchen, die eine reiche Ernte prophezeien würden. Daher stammt auch der Name des Kartoffelregens. |

Spitzwegerich (Plantago lanceolata)

Umgangssprachliche Namen: Aderblatt, Rippenkraut, Siebenrippe, Wegekönig |

Volksglauben Man reißt ein Blatt der Quere nach durch und zählt dann die hervorragenden Fäden an der Rissstelle ab, dies gibt Auskunft darüber wie viele Kinder man später bekommt. Die langen Fäden bedeuten Jungen, die kurzen Fäden bedeuten Mädchen. |

Wiesenlabkraut (Gallium mollugo)

Umgangssprachliche Namen: Schleierkraut, Rahmkraut, Sternklee, Geißleiter |

Volksglauben: Der gebärenden Frau wird Labkraut-Stroh ins Kissen gelegt, oder es wird aus der Pflanze ein Trunk vorbereitet, um die Nachwehen der Frauen zu heilen. Kleinkinder können im Sud aus Wiesen-Labkraut gebadet werden, dies soll gegen “Mägerei” helfen. |

Wiesenstorchenschnabel (Geranium pratense)

| Umgangssprachliche Namen: Blaues Schnabelkraut |

Volksglauben: Frauen sollten die Wurzel als Amulett um den Hals oder den Arm tragen um den Kinderwunsch zu unterstützen. |

Wilde Malve (Malva sylvestris)

Umgangssprachliche Namen: Hanfpappel, Rosspappel, Algiermalve |

Volksglauben: In der Geschichte sollte die Wilde Malve einen Indikator für Fruchtbarkeit darstellen. Die Frau sollte dabei eine Malve mit ihrem Urin gießen. Sofern diese innerhalb von drei Tagen keine negativen Anzeichen zeigte, sei die Frau fruchtbar. Daher leite sich auch der Name der Pissblume ab. Der Pflanze wurde zusätzlich bei übermäßigem Verzehr das Herbeilocken von Läusen nachgesagt |

Zaunwicke (Vicia sepium)

Umgangssprachliche Namen: Aderblatt, Rippenkraut, Siebenrippe |

Volksglauben: Wenn es an Dreifaltigkeit, an Pfingsten oder an Johanni regnet, so wachsen im Acker viele Zaun-Wicken. Man bindet in den Palmbuschen ein Päcklein Wicken, um sie nach der Weihe den Tauben zu füttern, damit sie der Habicht nicht fängt. |

Literaturverzeichnis

- Briemle, G. (1997). Farbatlas Kräuter und Gräser in Feld und Wald: 11 Tabellen. Ulmer.

- Freund, K., Pieper, B., & Müller-Bächtle, A. (2017). Heilpflanzen der Schwäbischen Alb (Originalausgabe). emons.